47

„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded

Einsichten und Perspektiven 4 | 16

Forschungsfragen, Theoretisches und methodische

Konsequenzen

Das Forschungsfeld ist weit. Ein erster Überblick zeigt

zunächst, dass es keine einheitliche Definition von (sozia

ler bzw. interkultureller) Integration gibt. Wir haben es

mit einer Vielfalt an Begriffen (z.B. Integration, Inklu-

sion, Assimilation, Akkulturation) und Konzepten zu tun,

die sich je nach wissenschaftlichem Hintergrund bzw.

theoretischer Ausrichtung unterscheiden. Ähnlich wie im

deutschen Sprachraum werden aber auch in der internati-

onalen Forschung vor allem zwei Grunddimensionen von

Integration hervorgehoben: a) sozialstrukturelle Integra-

tion, die sich u.a. auf die rechtliche Integration, politische

Integration, Bildungsintegration oder Arbeitsweltintegra-

tion bezieht, und b) sozialkulturelle Integration, die auf

die Eingliederung in die differenzierte Vielfalt der Kultur

verweist. Aus sozialpsychologischer Sicht ist vor allem die

zweite Dimension die eigentlich interessante. Einer der

einflussreichsten Ansätze, der sich in diesem Sinne der

Erklärung und Operationalisierung von Integration wid-

met, stammt von Bourhis et al. (1997).

5

Es handelt sich

um ein zweidimensionales Modell der Akkulturations

orientierung. Auch in der hier vorgestellten Studie wurde

dieser Ansatz zugrunde gelegt, weil er erstens einen psy-

chologischen Bezugsrahmen für die Akkulturations- und

Integrationsforschung bietet, sowie es zweitens ermöglicht,

sowohl die Akkulturationspräferenzen der Zuwanderer als

auch die Erwartungen der Einheimischen zu berücksich-

tigen, und drittens weil er empirisch sehr gut fundiert ist.

Als Akkulturation wird dabei jener Prozess bezeichnet,

5 Richard Y. Bourhis/Léna Céline Moïse/Stephane Perreault/Sacha Senécal:

Towards an interactive acculturation model: A social psychological ap-

proach, in: International Journal of Psychology 32(6), S. 369–386.

der in Folge von Migration durch direkten und andau-

ernden Kontakt der Zuwanderer und Einheimischen zu

Veränderungen in den Kulturen

beider

Gruppen führen

kann. Diese Veränderungen können alltägliche Dinge wie

Essgewohnheiten, aber auch psychologische Aspekte, wie

Einstellungen, Werte oder das Selbstbild einzelner Per-

sonen oder eben Sprache, Normen, Werte, Religion der

Zuwanderer und Einheimischen betreffen. Diesem Ansatz

entsprechend wird im Folgenden unter Integration ein

Beibehalten der traditionellen Herkunftskultur bei einem

gleichzeitigen Übernehmen der neuen Mehrheitskultur

verstanden. Erfasst wird Integration somit als Ergebnis

einer Identifikationsleistung, und zwar sowohl aus Sicht

der Migrantinnen und Migranten, als auch

aus der Per-

spektive der Mitglieder aus der Mehrheitskultur. Die

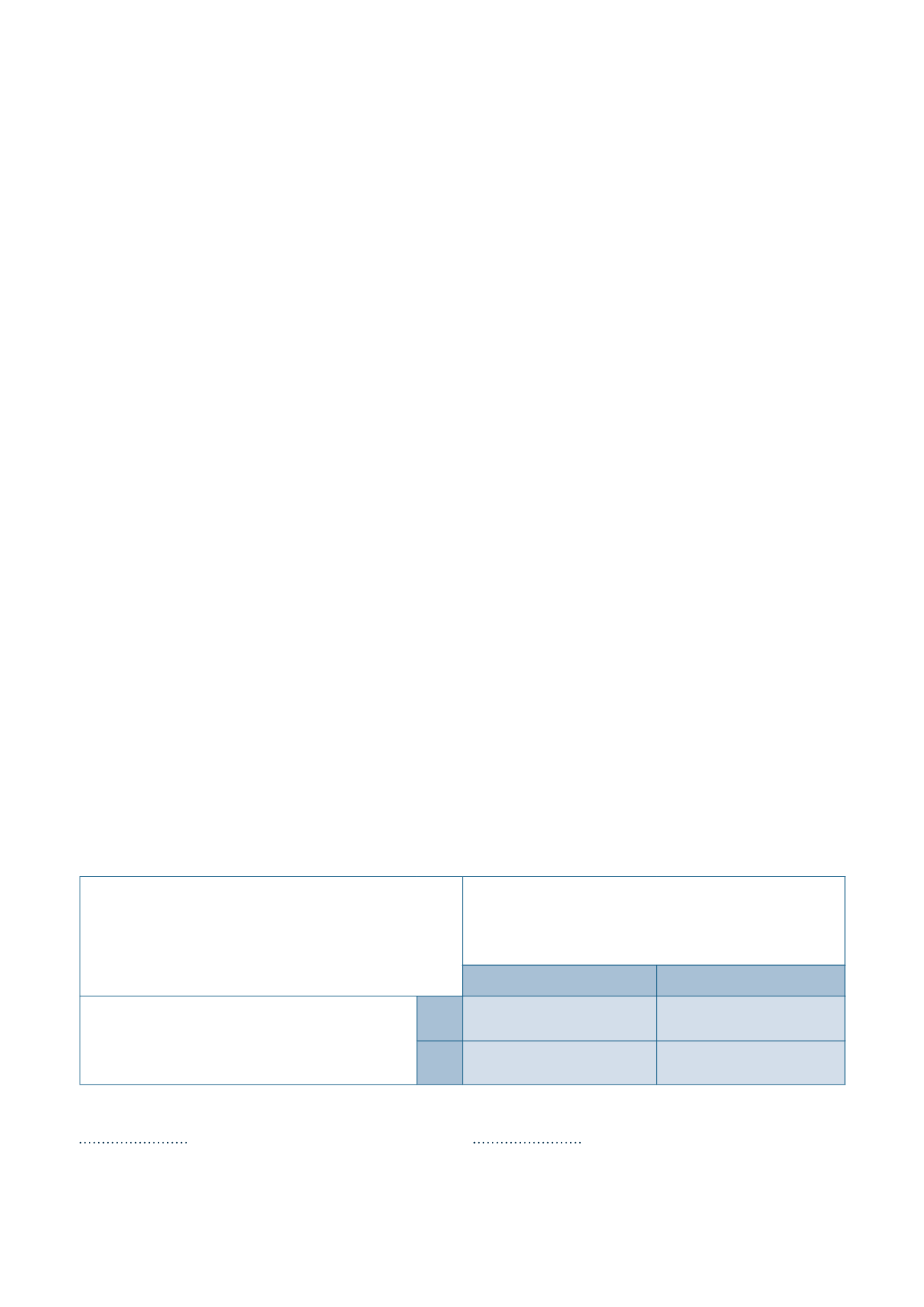

folgende Tabelle illustriert den Ansatz und gibt auch aus-

zugsweise jene Aussagen wieder, die den befragten Musli-

men und Nicht-Muslimen vorgelegt wurden.

Eine zweite Entscheidung bezog sich auf den Begriff

Radikalismus. Abgeleitet von

„radix“

(dem lateinischen

Wort für „Wurzel“) werden damit meist politische, religiöse

oder sonstige Strömungen bezeichnet, die „von der Wurzel

her“ Veränderungen im gesellschaftlichen oder politischen

Bereich fordern. Als radikal werden Personen oder Orga-

nisationen bezeichnet, die sich tiefgehende gesellschaftliche

und politische Veränderungen in Deutschland wünschen

und anstreben, das gegenwärtige politische und rechtliche

System der Bundesrepublik aber zumindest respektieren

und keine illegalen oder gewalttätigen Maßnahmen zur

Änderung dieses Systems ergreifen oder gutheißen.

6

6 Diese Definition wird auch von den Verfassungsschutzbehörden vertreten,

vgl. z.B.

http://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/service/glossar/extremismus-radikalismus/index.html [Stand: 23.11.2016].

Tabelle 1: Vier-Dimensionen-Schema der Akkulturation in Anlehnung an Bourhis et al. (1997)

Aus Sicht der Migrant/innen:

„Wir sollten unsere

Herkunftskultur bewahren …“

Aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft:

„Die Migrant/innen

sollten ihre Herkunftskultur bewahren …“

Ja

Nein

Aus Sicht der Migrant/innen:

„Wir sollten die

Mehrheitskultur übernehmen …“

Aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft:

„Die Migrant/

innen sollten die Mehrheitskultur übernehmen …“

Ja

Integration

Assimilation

Nein

Separation

Marginalisierung

Quelle: Frindte/Boehnke/Kreikenbom/Wagner (wie Anm. 3), S. 27.