63

Die Türkei 2015: Atatürks Albtraum

Einsichten und Perspektiven 4 | 15

Schwäche des Osmanischen Reichs offenbarte sich schließ-

lich 1683 im zweiten Versuch, Wien zu erobern, was in

einer empfindlichen Niederlage endete und die europäi-

schen Mächte dazu veranlasste, die Osmanen an mehreren

Fronten anzugreifen. In der Folge mussten schwere Nieder-

lagen und Gebietsabtretungen hingenommen werden.

Zunehmend sah sich der Vielvölkerstaat neben seinen

strukturellen Schwierigkeiten schließlich auch einem neuen

Feind ausgesetzt: dem in Europa erstarkenden und auch

in andere Regionen ausgreifenden Nationalismus. „Der

kranke Mann am Bosporus“, wie der Osmanische Staat

von europäischen Medien verspottet wurde,

6

kämpfte an

mehreren inneren Fronten mit Unabhängigkeitsbewegun-

gen – zum Beispiel der Serben und der Griechen – und

musste weitere Gebiete abtreten. Unter dem Schlagwort

„Orientalische Frage“ wurde unter den europäischen Mäch-

ten immer offener über die Zukunft des Reichs und eine

mögliche Zerschlagung seines Herrschaftsgebiets diskutiert.

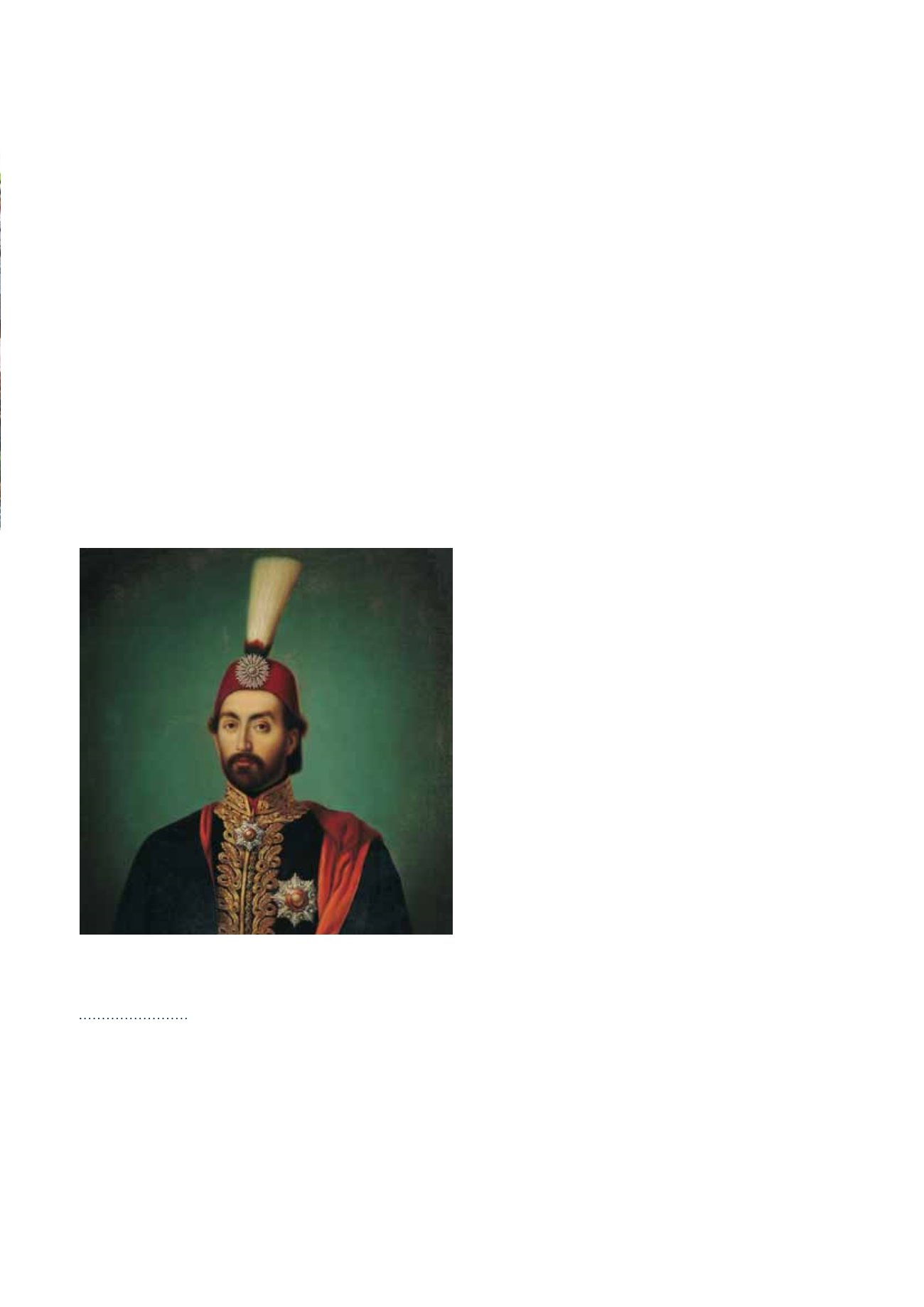

Sultan Abdülmecid I. Mitte des 19. Jahrhunderts, gemalt von einem unbe-

kannten Künstler

Bild: ullstein bild/Heritage images/Fineart images

6 Dieses sprachliche Bild wurde erstmals von Zar Nikolaus I. verwendet, der in

einem Gespräch mit dem britischen Botschafter 1852 damit den herrschenden

Sultan Abdülmecid I. charakterisierte: „Wir haben […] einen kranken Mann auf

den Armen, es wäre ein Unglück, wenn er uns eines Tages entfallen sollte.“

Zit. nach Gerhard Herm: Der Balkan. Das Pulverfaß Europas, Düsseldorf 1993,

S. 278. Dass das Osmanische Reich trotz aller tatsächlicher und vermeintlicher

Andersartigkeiten als integraler Bestandteil Europas wahrgenommen wurde,

veranschaulichen die in Großbritannien und Frankreich geläufigen Pendants

zum hierzulande sprichwörtlichen „kranken Mann am Bosporus“:

„the Sick

Man of Europe“

und

„l’Homme Malade de l’Europe“.

Vgl. M. Şükrü Hanioğlu:

Atatürk. Visionär einer modernen Türkei, Darmstadt 2015, S. 202.

Innerhalb des Osmanischen Reichs setzte zu Ende der

1830er in der Regierungszeit Abdülmecids I. eine Reform-

ära ein, die unter dem Namen

Tanzimat-ı Hayriye

(„Heil-

same Neuordnung“) in die türkische Geschichte einging.

Sie zielte vor allem darauf ab, das Reich im Inneren zu

befrieden und scheute auch vor umfangreichen Zuge-

ständnissen nicht zurück: Die Nichtmuslime im Land

wurden mit den Muslimen gleichgestellt, das Justiz- und

Steuersystem wurden reformiert. Den wirtschaftlichen

Problemen wurde man damit allerdings nicht Herr und

auch der nationalistische Gedanke ließ sich nicht einfach

wieder aus der Welt schaffen: Die Unruhen auf dem Bal-

kan hielten an.

Der Balkan als „Pulverfass“

Im Inneren war Sultan Abdülhamid II., der durch einen

Staatsstreich die Regentschaft erlangt hatte, bemüht, sich

reformbereit zu zeigen: Er versprach sogar eine Liberali-

sierung der Verfassung, die ein parlamentarisches Regie-

rungssystem einführen sollte. Die Pforte jedoch über-

warf sich mit dem russischen Zarenreich – ein Krieg und

Gebietsabtretungen folgten. Das russische Bestreben, zwei

bulgarischen Provinzen sowie Bosnien und Herzegowina

die Autonomie zuzugestehen, lehnte die Pforte ab, wor-

aufhin der Zar den Krieg erklärte, den europäischen Teil

des Osmanischen Reichs besetzte und gefährlich auf Istan-

bul vorrückte. Die militärische Stärke der Russen zwang

den Sultan dazu, im Januar 1878 um Frieden zu bitten.

Der Vertrag von San Stefano sollte die Nationalstaaten

Bulgarien, Rumänien, Serbien und Montenegro schaf-

fen, an Russland musste man die Provinz Kars abtreten.

Zur Schaffung einer neuen Friedensordnung in Südost-

europa initiierte Bismarck den Berliner Kongress, in Zuge

dessen der russische Zugriff auf das Osmanische Reich

zugunsten eines Einflusses aller europäischen Mächte

geschwächt wurde – insbesondere finanziell geriet der

Sultan in zunehmende Abhängigkeit; auch der kulturelle

Austausch mit den Europäern wurde intensiviert. Bos-

nien und Herzegowina gehörten fortan formal weiter zum

Osmanischen Reich, waren aber von Österreich-Ungarn

besetzt und verwaltet. Bulgarien war als eigenständiger

Staat dem Reich tributpflichtig. Diese Ereignisse mar-

kierten das Ende der umfassenden inneren Reform des

Reichs. Abdülhamid II. entwickelte sich zum Despoten,

löste das Parlament auf und berief kein neues ein. Dessen

Wiedereinsetzung wurde 1908 von der oppositionellen

Bewegung der „Jungtürken“ erzwungen. Durch die unsi-

chere innenpolitische Lage spitzte sich die Lage auf dem

Balkan weiter zu – Österreich-Ungarn annektierte Bos-