63

Bunte Koalitionsrepublik Deutschland

Einsichten und Perspektiven 2 | 17

Auf Ebene der Länder zeichnet sich bereits länger ein

umfassender Wandel ab: Schon 2006 sondierten etwa in

Baden-Württemberg nach den Landtagswahlen CDU und

Grüne vor den Augen einer überraschten Öffentlichkeit

eine Zusammenarbeit – wenn auch letztlich erfolglos.

12

Zur

ersten Realisierung einer schwarz-grünen Koalition kam es

2008 im Stadtstaat Hamburg unter dem Regierenden Bür-

germeister Ole von Beust (CDU). Ein Jahr später bildete

sich im Saarland unter Führung des Ministerpräsidenten

Peter Müller ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen (die

sog. „Jamaika“-Koalition). Beide neuen Koalitionsvarianten

überstanden allerdings nicht die ganze Legislaturperiode

und gingen im Streit auseinander. In Hamburg knirschte

es in der Zusammenarbeit, nachdem ein Volksbegehren die

schwarz-grüne Schulreform gekippt hatte.

13

Der Rücktritt

des Bürgermeisters von Beust, Architekt und Gesicht des

Experiments, unterminierte den vorher vertrauensvollen

Umgang der Koalitionäre. Nach weiteren Personalwechseln

innerhalb der CDU und erkennbaren Abstimmungs- und

Kommunikationsschwierigkeiten kündigten die Grünen

das Bündnis im November 2010 auf – wobei sicher die zu

der Zeit sehr guten Umfragewerte ihren Teil beitrugen. Im

Saarland regierte die Koalition aus CDU, FDP und Grü-

nen geräuschlos, große inhaltliche Konflikte gab es keine.

14

Das lag unter anderem darin begründet, dass der grüne

Partei- und Fraktionsvorsitzende Hubert Ulrich als Befür-

worter der neuen Koalitionsvariante seinen Landesverband

klar dominierte. Auch hier gab es einen Wechsel im Minis-

12 Vgl. Niko Switek: Bündnis 90/Die Grünen. Koalitionsentscheidungen in

den Ländern, Baden-Baden 2015.

13 Vgl. Katharina Fegebank: Schwarz-Grün in Hamburg. Ein Wagnis, das

vorzeitig beendet wurde, in: Volker Kronenberg/Christoph Weckenbrock

(Hg.): Schwarz-Grün. Die Debatte, Wiesbaden 2011, S. 242–255.

14 Vgl. Adolf Kimmel: Jamaika im Saarland. „Ein neues Kapitel in der Parteien-

geschichte der Bundesrepublik“?, in: Volker Kronenberg/Christoph Wecken-

brock (Hg.): Schwarz-Grün. Die Debatte, Wiesbaden 2011, S. 288–306.

terpräsidentenamt von Peter Müller (CDU) zu Annegret

Kramp-Karrenbauer (CDU), ursächlich für das Ende der

Koalition waren aber ein heftiger Streit und Skandale inner-

halb der mitregierenden FDP. Die neue Ministerpräsiden-

tin beendete daher im Januar 2012 das Experiment und

holte sich stattdessen die SPD in die Regierung.

Schwerer tat sich auf der anderen Seite das linke Lager

mit einer Zusammenarbeit: Die SPD-Spitzenkandidatin

Andrea Ypsilanti scheiterte 2008 in Hessen mit dem ers-

ten Versuch einer rot-grünen, von der Linkspartei tolerier-

ten Landesregierung spektakulär an Widerstand aus der

eigenen Fraktion.

15

Im Wahlkampf hatte sie eine Zusam-

menarbeit mit den Linken kategorisch ausgeschlossen und

erkennbar die Strategie verfolgt, die Partei aus dem Land-

tag zu halten. Gerade in den alten Bundesländern gaben

sich die Landesverbände der Linkspartei häufig radikal und

wenig kompromissbereit. Ihre Hauptkritik galt den Agenda-

2010-Reformen der rot-grünen Bundesregierung unter

Gerhard Schröder (SPD), was häufig mit einer Verklärung

der DDR-Geschichte einherging. Ihr Wählerpotential fällt

im Westen deutlich geringer aus, oft scheiterten sie auch

an der Fünf-Prozent-Hürde. Nachdem SPD und Grüne in

Hessen eine Mehrheit zur Ablösung der Landesregierung

unter Roland Koch (CDU) verfehlten, änderte Ypsilanti

nach einigem Zögern ihren Kurs. Der abrupte Kurswech-

sel sorgte für viel Unmut in der Öffentlichkeit und in der

eigenen Fraktion, aus der ihr letztlich vier Abgeordnete die

Unterstützung untersagten. Hannelore Kraft (SPD) hatte in

ihrem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen 2010 ihre Leh-

ren aus dem Fall gezogen und äußerte sich weniger strikt

ablehnend. Das erlaubte ihr – diesmal ohne einen öffentli-

chen Aufschrei – die Bildung einer rot-grüne Minderheits-

regierung mit Tolerierung der Linkspartei voranzutreiben.

15 Vgl. Volker Zastrow: Die Vier: eine Intrige, Berlin 2009.

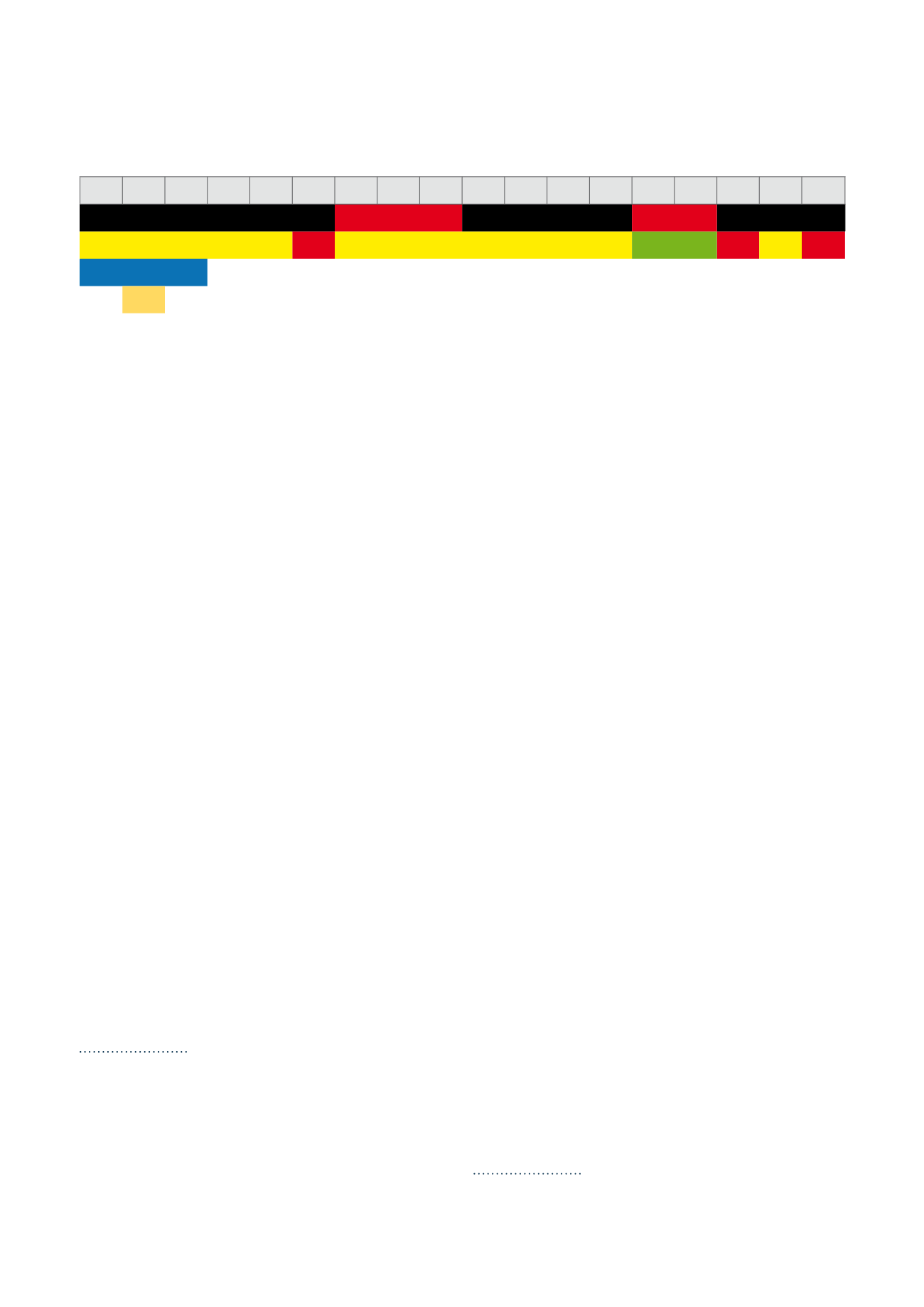

Zusammensetzung der Bundesregierungen nach Bundestagswahlen 1949–2013

’49 ’53 ’57 ’61 ’65 ’69 ’72 ’76 ’80 ’83 ’87 ’90 ’94 ’98 ’02 ’05 ’09 ’13

CDU/CSU

SPD

FDP

B90/Grüne

DP

BHE

Anmerkung: CDU – Christlich-Demokratische Union Deutschlands; CSU – Christlich-Soziale Union in Bayern; SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands;

FDP – Freie demokratische Partei; DP – Deutsche Partei; BHE – Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten; B90/Grüne – Bündnis 90/Die Grünen

Quelle: Eigene Darstellung.