60

Bunte Koalitionsrepublik Deutschland

Einsichten und Perspektiven 2 | 17

dass die Verhandlungsmasse potentieller Koalitionäre die

zu vergebenden Ministerposten sind, vermeidet man über-

große Koalitionen und sucht stattdessen die geringstmög-

liche Zahl von Partnern. Damit steigt die Zahl der Ämter,

die jede der beteiligten Parteien besetzen kann.

Unabhängig von der Zahl der Sitze ist der zweite zen-

trale Faktor die programmatische Nähe oder Distanz der

im Parlament vertretenen Parteien. Eine Koalition muss

sich in den Verhandlungen auf ein einigermaßen stabiles

und stimmiges Regierungsprogramm verständigen, das

die Grundlage für ihr zukünftiges Regierungshandeln

bildet (und das in Form einer Koalitionsvereinbarung

schriftlich fixiert wird). Unbesehen jeder Sitzverteilung

ist beispielsweise in Deutschland aktuell ein Bündnis von

Union und FDP auf der einen mit der Linkspartei auf der

anderen Seite wegen der weit reichenden programmati-

schen Differenzen nicht denkbar. Zugleich zeigt das Bei-

spiel der deutschen Grünen, dass Parteien durchaus wand-

lungsfähig sind. Trat die grüne Partei anfangs als radikale

Fundamentalopposition auf, mäßigte sie sich mit der Zeit.

Heute geht sie in vielen Bundesländern nicht mehr nur

Koalitionen mit der SPD ein, sondern weist eine hohe

und lagerübergreifende Kooperationsbereitschaft und

Koalitionsflexibilität auf.

Fragt man nach den programmatischen Positionen der

Parteien in Deutschland, so gilt, dass sich das Parteiensys-

tem in aktuellen politikwissenschaftlichen Analysen vor

allem durch zwei zentrale Konfliktlinien charakterisieren

und verdichten lässt: Das ist erstens in der sozioökono-

mischen Dimension der Gegensatz von Staat und Markt,

also die Betonung von marktwirtschaftlichen Freiheiten

gegenüber Forderungen von staatlicher Steuerung, sowie

zweitens auf einer kulturellen oder gesellschaftspoliti-

schen Achse der Gegensatz autoritärer (z.B. Kollektiv,

Hierarchie, Traditionalismus) und libertärer Wertorien-

tierungen (z.B. Individualismus, besonderer Fokus auf

gesellschaftliche Minderheiten). Platziert man die Par-

teien auf Grundlage einer systematisch-vergleichenden

Auswertung ihrer Wahlprogramme zur Bundestagswahl

2013 in diesem Raum, so zeigt sich erkennbar ein lin-

kes Lager, welches in Richtung des libertären Pols wie

hin zu stärkerer staatliche Steuerung tendiert, sowie ein

rechtes, konservatives Lager aus Union und FDP, das ins-

gesamt sehr mittig im Koordinatensystem platziert ist.

Nur anhand dieser Positionen würde man erwarten, dass

sich SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen durchaus

programmatisch auf ein Bündnis verständigen könnten.

Auch die neu gegründete und bei Landtagswahlen kurz-

zeitig überaus erfolgreiche Piratenpartei, die allerdings

2017 mit dem Verlust ihrer letzten Landtagsfraktionen

in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wieder

zu einer Kleinstpartei schrumpfte, ließ sich zumindest

ihrem Bundestagswahlprogramm nach eindeutig in die-

sem Lager verorten.

6

Die 2013 erstmals antretende Alter-

native für Deutschland (AfD) hingegen befand sich der

MARPOR-Programmanalyse nach – aus heutiger Sicht –

zunächst überraschend nah an der Mitte des Parteiensys-

tems. Allerdings war damals noch Parteigründer Bernd

Lucke Vorsitzender, der vor allem auf Euro- und EU-

Kritik setzte und der 2015 die AfD verließ; die Partei hat

seitdem deutlich andere Schwerpunkte gesetzt und sich

erkennbar in Richtung des autoritären Pols bewegt.

7

6 Vgl. Christoph Bieber/Claus Leggewie (Hg.): Unter Piraten. Erkundungen

in einer neuen politischen Arena, Bielefeld 2012.

7 Vgl. Simon Franzmann: Von der Euro-Opposition zur Kosmopolitismus-

Opposition. Der Fall der deutschen AfD. In: Lisa Anders/Henrik Scheller/

Thomas Tuntschew (Hg.): Parteien und die Politisierung der Europäischen

Union, Wiesbaden 2017.

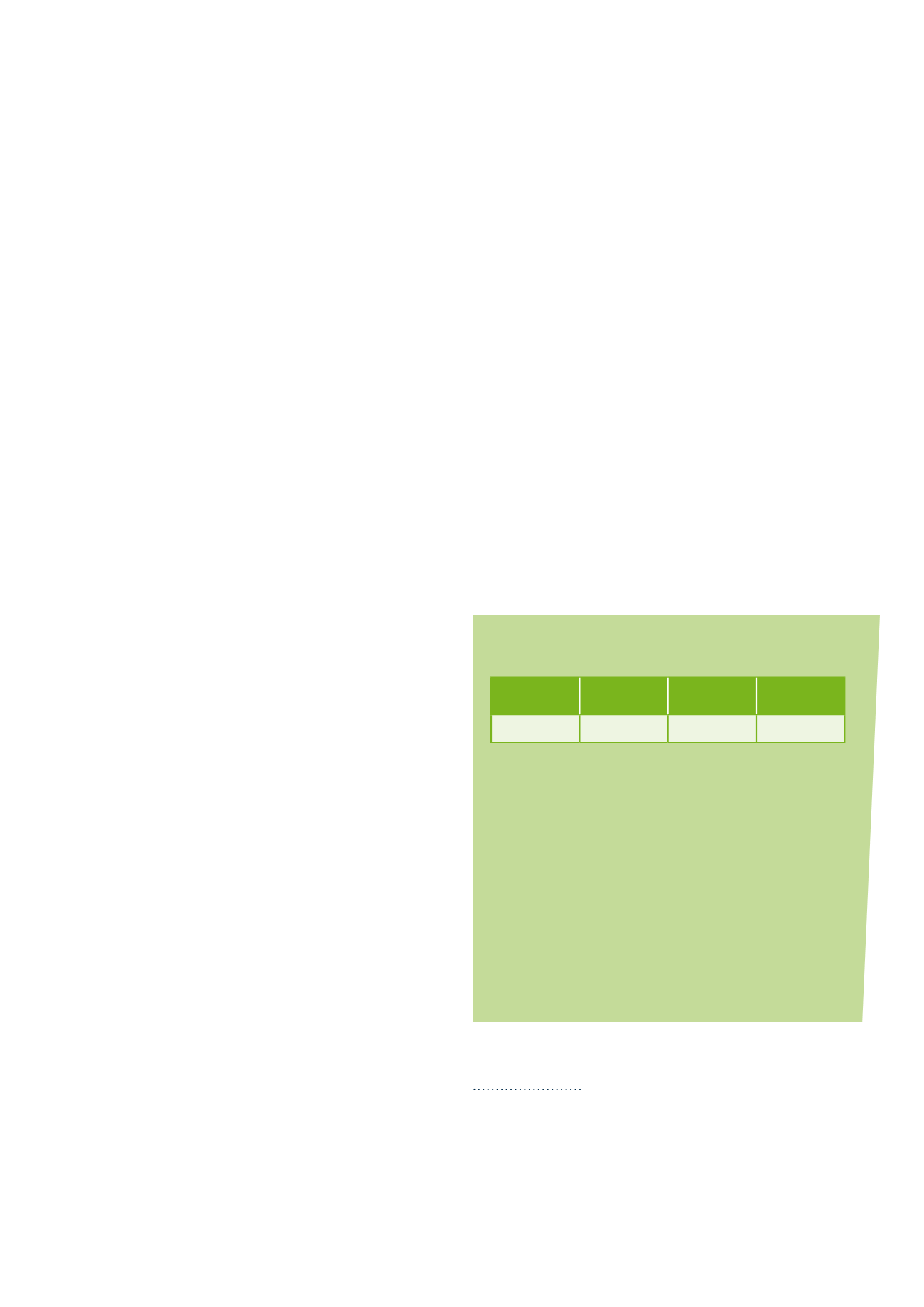

Beispielrechnung: Minimale Gewinnkoalition

Partei A Partei B Partei C Partei D

40 Sitze

30 Sitze

20 Sitze

5 Sitze

Bei dieser fiktiven Sitzverteilung hat das Parlament 95 Sitze.

Für eine absolute Mehrheit sind 48 Sitze nötig. Aus der rein

arithmetischen Perspektive der Koalitionstheorie würde sich

in dieser Situation ein Bündnis aus Partei B und Partei C for-

mieren. Zusammen kommen die Parteien mit 50 Sitzen auf

eine knappe Mehrheit. Sowohl Partei B wie Partei C kann in

dieser Konstellation mehr Ministerämter beanspruchen, als

wenn eine von ihnen mit Partei A als stärkster Partei eine

Regierung bilden würde. Partei D spielt bei der Koalitionsbil-

dung keine Rolle, da eine Einbeziehung keinen Unterschied

für das Erzielen einer Sitzmehrheit macht.