|23 |

aviso 3 | 2016

ANTHROPOZÄN - DAS ZEITALTER DER MENSCHEN

COLLOQUIUM

Professor Dr. Jens Kersten

ist Inhaber der Professur

für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der

Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-

Universität München; 2012-2013 war er Carson Professor

am Rachel Carson Center for Environment and Society der

Ludwig-Maximilians-Universität.

die klassische Bundesrepublik legitimiert haben: Ingenieure,

Kirchen, Gewerkschaften und Unternehmen – angereichert

um Umweltverbände.

Diese gesamtgesellschaftliche Diffusion der Verantwortung

für den Atommüll prägt auch das eigentliche Standortaus-

wahlverfahren, das sich an das Standortkriterienverfahren

anschließt: Das Standortauswahlgesetz verdoppelt die Atom-

behörden, integriert Bundesministerien und Landesverwal-

tungen, schafft ein neues »gesellschaftliches Begleitgremium«

und überzieht die Republik mit atomaren »Bürgerdialogen«.

Alles dies wird gesetzlich so organisiert, dass zunächst wis-

senschaftliche Expertinnen und Experten entscheiden und

schließlich die gesamte Gesellschaft beteiligt wird, wäh-

rend Regierungen, Behörden und Bundestag eine neutrale,

zunächst moderierende Rolle ausfüllen und schließlich die

staatsnotarielle Beglaubigung der Konkretisierung der gesell

schaftlichen Standortauswahl vornehmen.

IN DIESEM POLITISCH

»aseptischen Konzept der Gover-

nance« (Bruno Latour) entscheidet sich die atomare Stand-

ortfrage quasi von selbst: Sie wird auf möglichst alle gesell-

schaftlichen Kräfte verteilt, sodass sich niemand konkret

verantworten muss – schon gar nicht der Staat, der sich vor-

nehm zurückhält. Der Staat möchte nicht mehr »Atomstaat«

sein. Bilder wie aus Brokdorf, Kalkar, Wackersdorf und Gor-

leben soll es jedenfalls für ihn nicht mehr geben. Deshalb

schafft das Standortauswahlgesetz die »Atomgesellschaft«.

Das Apolitische dieser Governance zeigt sich, wenn man die

Protestfrage stellt: Wo sollten Gegner der atomaren Endla-

gerung gegenwärtig protestieren? Vor dem Bundestag, vor

dem Bundesrat, vor dem Bundeskanzleramt, vor dem Bun-

desumweltministerium, vor den Staatskanzleien der Länder,

vor demBundesamt für Strahlenschutz, vor demBundesamt

für kerntechnische Entsorgung, vor Wissenschaftsinstituten,

vor den Sitzen von Umweltverbänden, vor Kirchen, vor Wirt-

schaftsunternehmen oder vor Gewerkschaftshäusern? Oder

ist der Protest von Bürgerinnen und Bürgern gegen atomare

Endlagerung in Zukunft sogar ein politischer Selbstwider-

spruch, da hierfür in der »Atomgesellschaft« alle verant-

wortlich sind?

So haben wir uns in Deutschland für die unpolitische »Ent-

sorgung« unseres Teils des atomaren Mülls der Menschheit

entschieden. Wir versenken ihn in der tiefen Zukunft des

Anthropozän, von der wir nicht einmal wissen, ob man un-

sere gelb-schwarzen Atomwarnschilder dort überhaupt noch

verstehen kann oder sie vielleicht doch nur für archaische

Kunst halten wird.

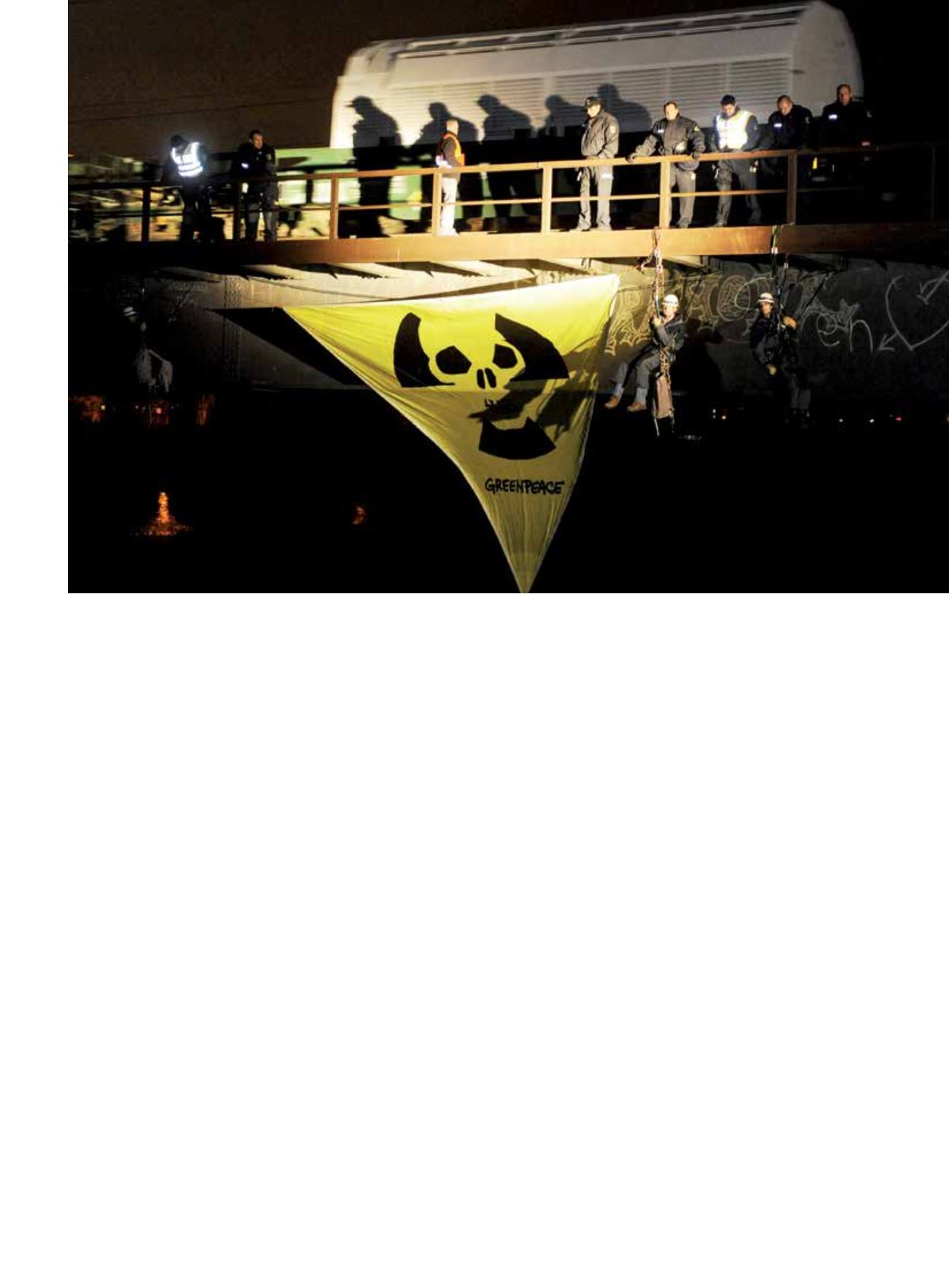

oben

Ein Zug mit Castor-Behältern fährt über eine Brücke bei Kehl. Darunter hängen Greenpeace-Aktivisten, die mit einem Transparent

gegen den Transport demonstrieren.