25

Rechtlich gesehen kann eine Unterrichtsbeobachtung, die von der Lehrkraft als Unterstützung gewünscht wird, ohne Einbezug

der Erziehungsberechtigten erfolgen. Für ein kooperatives Miteinander und auch, um die Allparteilichkeit des Schulpsycholo

gen zu verdeutlichen, ist ein transparentes Vorgehen gegenüber den Erziehungsberechtigten jedoch dringend anzuraten.

Allgemein sollte in solchen Fällen seitens der Grundschule und der Erziehungsberechtigten, um die diagnostischen Prozesse

hin zu einer Förderung des Schülers zu vereinfachen, bereits am Ende der 4. Jahrgangsstufe eine Kontaktaufnahme mit der

Mittelschule erfolgen. Inhalte der Übergabegespräche, die von den jeweils zuständigen Beratungslehrkräften oder Schul

psychologen moderiert werden könnten, wären beispielsweise:

•

Kompetenzen des Schülers,

•

Entwicklungsfelder des Schülers,

•

hilfreiche Materialien.

Auch eine Hospitation der Mittelschullehrkraft an der Grundschule kann als Vorbereitung sehr hilfreich sein.

Im darauf folgenden Reflexionsgespräch könnte die Übergabe konkretisiert werden. Als denkbarer Leitfaden kann dafür

folgende Struktur dienen:

•

Wie kann der Übertritt pädagogisch gestaltet werden?

•

Welche Rituale sind wichtig?

•

Wer muss einbezogen werden?

•

Wer bringt welche Ressourcen ein?

•

Wer ist der Fallbegleiter im Sinne eines beständigen und verlässlichen Ansprechpartners in der Übertrittsphase, bei dem

die Informationswege zusammenlaufen (siehe Kapitel 4.1.5)?

-

-

-

-

-

Die Ergebnisse des Gesamtprozesses können in konkrete Absprachen der Beratungsfachkraft bzw. des Schulpsycho

logen mit der Klassenlehrkraft münden:

-

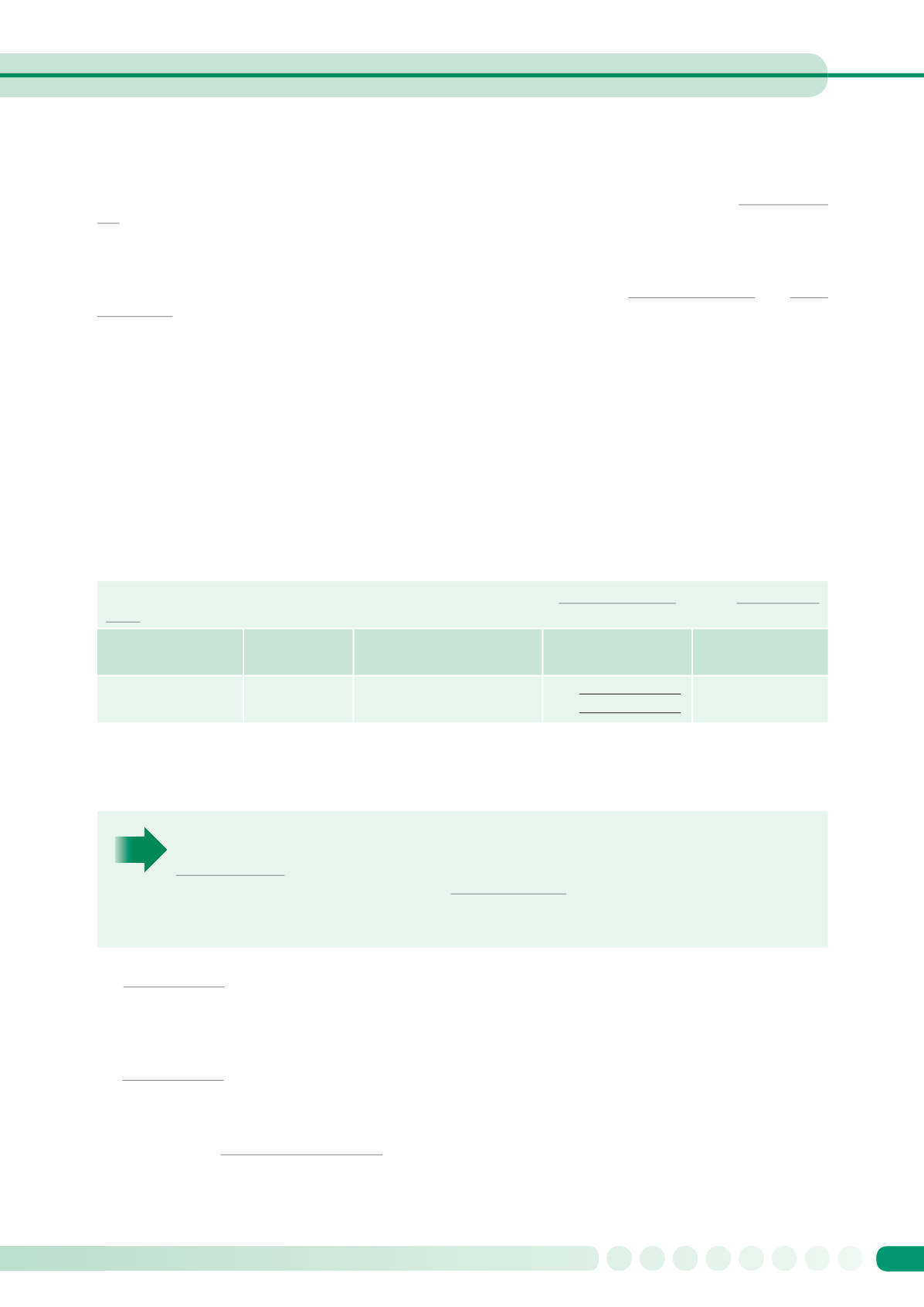

Konkrete Maßnahme

Ist-Stand

Soll-Stand

Ressourcen

Zeitfenster

Überprüfung

der Maßnahme

z.B. Leselernprozess einsilbige

Wörter lesen

z.B. Mitschüler, Lehrkraft,

MSD, Erziehungsberechtigte

von

bis

4.1.3 Praxisbeispiel: Begleitung von Klassen, Mitgestaltung von Elternabenden

Bei Sebastian, Schüler einer 9. Klasse einer Realschule, wird bei einem längeren stationären Aufenthalt in der

Kinder- und Jugendpsychiatrie die Diagnose Asperger-Autismus gestellt. Die Eltern wünschen sich vom

Schulpsychologen eine Begleitung bei der Rückführung in die Schule. Sie haben Angst, dass ihr Sohn mög

licherweise von der Klasse abgelehnt wird und dass die Lehrkräfte nicht mit dessen besonderen Verhaltensweisen

umgehen können (Beispiele können hier sein: kommunikative Missverständnisse, ungewöhnlich ausgeprägte Interes

sen, Abwehrverhalten in Situationen der Gruppenarbeit).

Der Schulpsychologe sieht seinen Auftrag darin, präventiv über die Arbeit mit der Klasse und durch die Gestaltung eines

Klassenelternabends, an dem auch die Fachlehrer anwesend sind, die Rückkehr des Schülers an die Realschule vorzubereiten.

Dabei überlegt er sich, wie er zur Unterstützung externe Fachkräfte hinzuziehen kann.

1. Allgemeine Vorbereitungen des Klassengesprächs und des Klassenelternabends:

Der Schulpsychologe versucht, sich über die Bedürfnisse der Erziehungsberechtigten und des Schülers klar zu werden und

Fachinformationen einzuholen:

•

Gespräch mit den Eltern und dem betroffenen Schüler darüber, was die Mitschüler über die Erkrankung erfahren dürfen,

was nicht. Dabei wird auch angesprochen, was sich der Schüler von seinen Klassenkameraden wünscht und was nicht.

Zudem muss eine Schweigepflichtentbindung und im erforderlichen Umfang eine Einwilligung in entsprechende Informa

tionen der Mitschüler und Eltern durch die Schule eingeholt werden.