54

Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus

Einsichten und Perspektiven 2 | 17

glied der rechtsextremen und später vom Bundesver-

fassungsgericht verbotenen Sozialistischen Reichspartei

(SRP), hatte 1951 die Widerstandskämpfer öffentlich

als Landesverräter bezeichnet. In dem daraufhin von

dem Braunschweiger Generalstaatsanwalt Fritz Bauer

angestrengten Strafprozess wurde die Legitimität dieses

Widerstandes festgestellt und Remer „wegen übler Nach-

rede in Tateinheit mit Verunglimpfung des Andenkens

Verstorbener“

18

verurteilt. Eine positive Bewertung des

militärischen Widerstandes, wie sie in der Schaffung des

Ehrenhofes zum Ausdruck kam, ist zudem aber auch

vor dem damaligen außen- und deutschlandpolitischen

Hintergrund und insbesondere der beabsichtigten Remi-

litarisierung der Bundesrepublik zu sehen. Anderthalb

Jahrzehnte später, 1968, wurde im Bendler-Block die

„Gedenk- und Bildungsstätte Stauffenbergstraße“ mit

einer kleinen ständigen Ausstellung „Widerstand gegen

den Nationalsozialismus“ eröffnet.

19

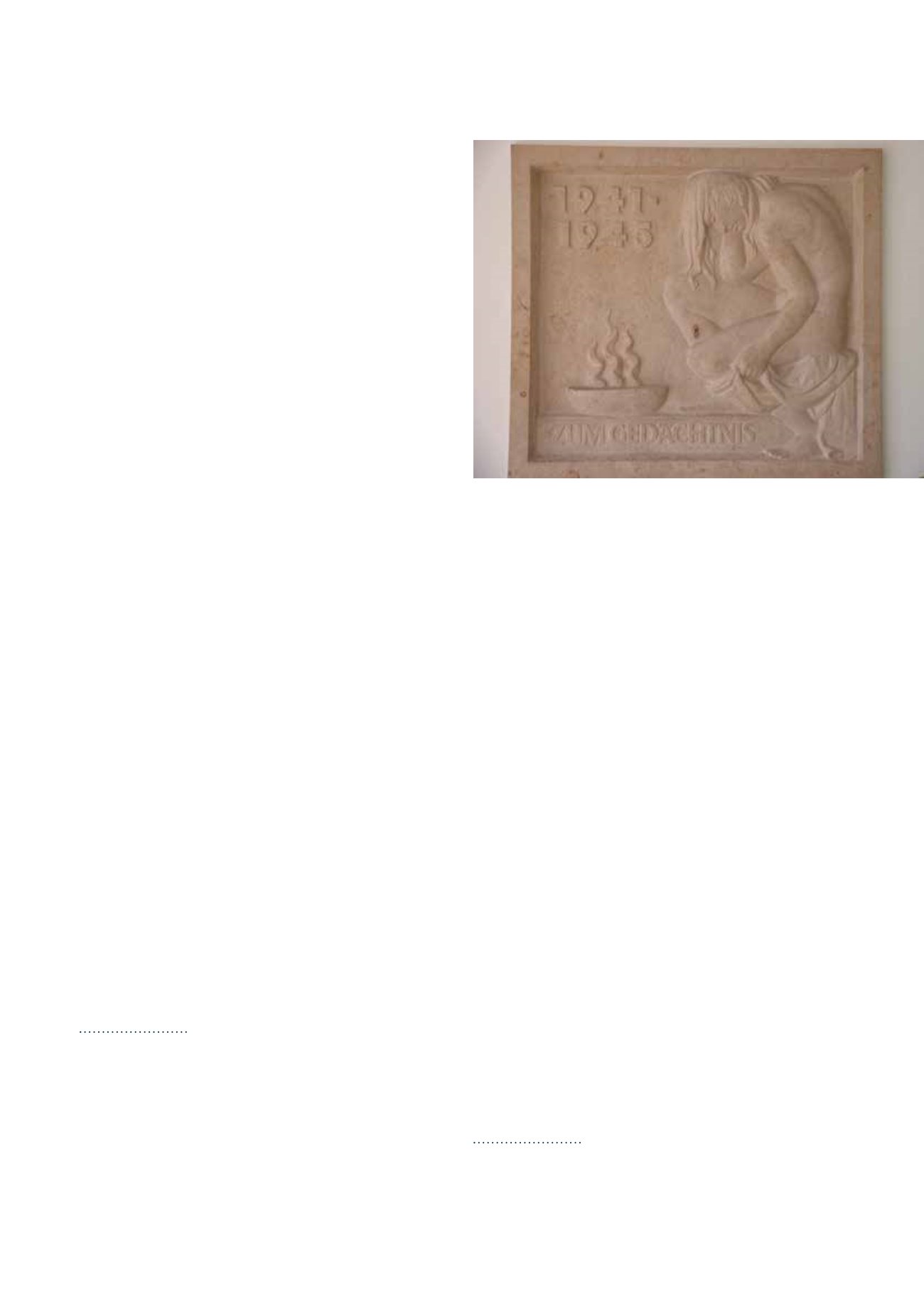

An die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-

Verbrechen wurde erstmals 1953 in Hadamar mit einem

Relief, das die Inschrift „1941–1945 Zum Gedächtnis“

trägt, erinnert.

20

Hadamar gehörte zu den Einrichtungen,

in denen während der Jahre 1940 und 1941 die syste-

matische Ermordung pflegebedürftiger, körperlich und

geistig behinderter Menschen durch Vergasung durch-

geführt wurde. 1964 kam eine Gedenkstätte auf dem

Anstaltsfriedhof hinzu. In Grafeneck,

21

einer weiteren

„Euthanasie“-Mordstätte, wurde 1962 der Heimfried-

hof als Gedenkstätte mit zwei Urnengräbern und einem

Steinkreuz angelegt, aber noch 1965 wurde das historische

Gebäude, in dem die Morde stattfanden, abgerissen.

Eine Ausnahme unter den frühen Gedenkstätten stellt

die 1962 eröffnete Gedenkhalle Schloss Oberhausen dar.

22

Sie geht auf eine kommunale Initiative zurück und war

von vornherein mit einer Dauerausstellung und Bildungs-

angeboten als „arbeitende“ Gedenkstätte angelegt.

1966 erhielt Bergen-Belsen ein Dokumentenhaus mit

einer Ausstellung zur Geschichte des Konzentrations

lagers.

23

18 Fröhlich (wie Anm. 17), S. 221.

19 Endlich (wie Anm. 4), S. 355.

20 Vgl. Puvogel (wie Anm. 8), S. 314ff.

21 Vgl. ebd., S. 39ff.

22 Vgl. Arbeitskreis NS-Gedenkstätten NW (Hg.): Den Opfern gewidmet – auf

Zukunft gerichtet. Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf o.J., S. 67–70.

23 Vgl. Endlich (wie Anm. 4), S. 355.

Das Beispiel Dachau

An dem ehemaligen Konzentrationslager Dachau lässt

sich exemplarisch der mühevolle Weg von 1945 bis zur

Etablierung einer zwar bescheiden ausgestatteten, aber

immerhin „arbeitenden Gedenkstätte“ im Jahr 1965

aufzeigen.

24

Der gesamte Komplex des vormaligen SS-

Übungslagers und des Konzentrationslagers wurde nach

der Befreiung von der US-amerikanischen Armee über-

nommen. Nachdem im Juli 1945 die letzte Gruppe der

befreiten Häftlinge das ehemalige Konzentrationslager

verlassen hatte, wurde hier ein Internierungslager für NS-

Funktionäre, höhere Beamte und Angehörige der SS ein-

gerichtet. Am 15. November 1945 begann vor einem im

Lagerbereich tagenden amerikanischen Militärgericht der

erste „Dachauer Prozess“ gegen Angehörige des Komman-

danturstabes des KZ Dachau, dem bis 1948 eine Reihe

weiterer Verfahren folgten. Etwa zeitgleich mit dem ersten

Prozess wurden aufgrund des Engagements Überlebender

eine Dokumentarausstellung im Krematorium – die erste

KZ-Ausstellung in Deutschland – und eine Begleitpubli-

kation fertiggestellt.

Nachder Auflösung des Internierungslagers am31. August

1948 übergaben die Amerikaner das ehemalige Schutz-

haftlager den bayerischen Behörden, die das Lagerareal für

24 Vgl. zum Folgenden Harold Marcuse: Das ehemalige Konzentrationslager

Dachau. Der mühevolle Weg zur Gedenkstätte 1945–1968, in: Dachauer

Hefte 6 (Taschenbuchausgabe München 1994), S. 182–205.

Obwohl die Euthanasiemorde im kollektiven Gedächtnis häufig im Schatten

des Holocaust stehen, wird auch diesen, wie hier in der ehemaligen Eutha-

nasieanstalt Hadamar, entsprechend gedacht.

Foto: LWV Hessen