|33 |

Nationale Konvertierung

Lange war es nicht mehr präsent gewesen, wie sehr geradeMünchen zwi

schen 1850 und 1914 als mitteleuropäische Metropole der Kunst glänzte,

die viele Studenten aus dem Ausland anzog. Erst 1990 wurde durch

Wolfgang Kehrs wegweisende Publikation München als »Kreuzpunkt

europäischer Kultur« wieder ins Bewusstsein gehoben, was dann 2008

anlässlich der Jubiläumsausstellung der Akademie im Haus der Kunst

als europäisches Panorama der Malerei eindrucksvoll die Räume füllte:

Ein Europa vor Europa.

Wie es für

die kulturellen Bildungsmigranten des 19. Jahrhunderts typisch

war, gingen sie nach dem Ende der Ausbildung in ihre Herkunftsländer

zurück, wo viele der Heimkehrer nun das inMünchen erlernte Idiomdes

Klassizismus auf ihrenHeimatmärkten zur Formulierung nationaler Iden

titäten einsetzten: die Kunstsprache Europas wurde in die kleinerenMün

zen eines rapide erstarkenden Nationalismus konvertiert, um nationale

Mythen bildhaft werden zu lassen oder überhaupt erst zu konstruieren.

Diese Krise des europäischen Selbstverständnisses

stand imZentrumder Forschungsarbeit zahlreicher

Wissenschaftler und Kuratoren aus ganz Europa, die

für das Akademiejubiläum 2008 den Spuren ihrer

Nationalkünstler des 19. Jahrhunderts nachgingen

und ein durch viele Ereignisse, auch des 20. Jahr

hunderts, verschüttetes Europa der Kunst wieder

aufleben ließen.

Bohème als Utopie

Bald nach der nationalen Konvertierung des europä

ischen Klassizismus sollte er als Akademismus zum

Feindbild einer modernistischen Bewegung werden,

die – von Paris, München und Berlin ausgehend –

ebenfalls wieder europaweit ausstrahlte, wenn auch

nicht mehr vornehmlich über die Akademien, son

dern über einen rapide gewachsenen bürgerlichen

Kunstmarkt, der eines seiner wichtigsten Zentren

im Münchner Glaspalast besaß. Nun entstand ein

anderes, neues Europa der Kunst, nämlich eines der

Avantgarden, wofür gerade der Münchner Blaue Rei

ter ein Musterbeispiel war, der russische, deutsche,

spanische und französische Künstler sowie solche aus

der Schweiz und Österreich zusammentrommelte.

Dieser Internationalismus kam

aus einemneuenMilieu,

das an den europäischenWegkreuzungen der Kunst

welt des 19. Jahrhunderts entstanden war und schon

das Fin de siècle geprägt hatte: die Bohème. Als

innerstädtische Randexistenz hatte diese sich schon

im 19. Jahrhundert durch unkonventionelle Haar

tracht und demonstrativ abweichende Kleidung

bemerkbar gemacht. Es war diese Tracht einer

stolz improvisierenden Armut, die demMilieu den

Namen einbrachte, der in Frankreich ursprüng

lich für die exotische Erscheinung aus Böhmen und

anderen Gegenden zugewanderter »Zigeuner« ge

prägt worden war.

Nun wurde er für ein bunt gemischtes Soziotop

adaptiert, das aus Schauspielern, Schriftstellern,

Musikern, Tänzern, Malern und Bildhauern be

stand sowie aus ihren publizistischen Parteigängern,

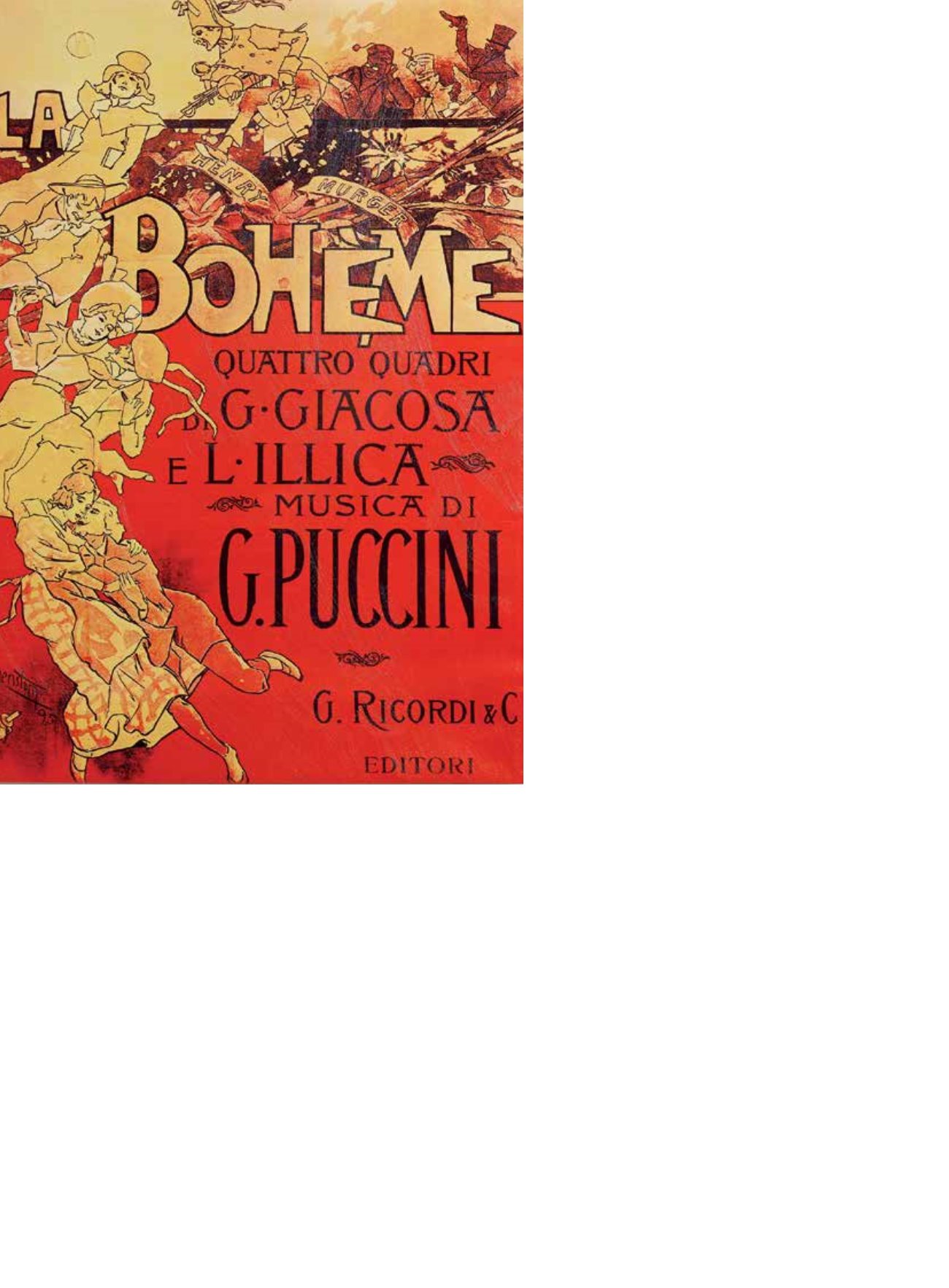

Sammlern und anderen Dandys. Schon zum Jahr

hundertende war es durch das Libretto von Puccinis

gleichnamiger Oper romantisiert worden, als eines

der Armut vielversprechender Talente imAufbruch

der Künste zur Moderne.

Vielleicht hat es

in Europa nie ein so integrationsfreu

diges Milieu gegeben wie das der Bohème, wo das

Bekenntnis zur Moderne und die Gegnerschaft zur

Bourgeoisie jeden Pass ersetzten. Unter demDruck

aviso 2 | 2016

FREMDE, IN DER FREMDE

COLLOQUIUM

Abbildung: Gemeinfrei

links

Plakatentwurf von Adolfo Hohenstein für die Oper »La

Bohème« von Giacomo Puccini, 1895.