31

Der Russische Revolutionszyklus 1905–1932

Einsichten und Perspektiven 2 | 17

aus erscheint Nikolaj II. nicht als verknö-

cherter Autokrat auf dem Zarenthron,

sondern vielmehr als treuer Gewährs-

mann der russischen Idee. Er hätte das

Zarenreich vor einer fehlgeleiteten Euro-

päisierung retten und als eigenen, vom

Westen klar unterscheidbaren Zivili-

sationstyp ins 20. Jahrhundert führen

wollen. Die liberale Opposition und die

revolutionären Terroristen hätten aber

mit ihren Russland wesensfremden Idea-

len und ihrer konfrontativen Politik dem

Zarenregime den Krieg erklärt, damit die

traditionelle Einheit von Zar und Volk

zerstört und so das Land auf gefährliche

Abwege gebracht. Diese Sicht auf den

letzten Romanov-Zaren und die Zer-

rissenheit des Imperiums hat im heuti-

gen Russland erheblich an Popularität

gewonnen, seit die Russisch-Orthodoxe

Kirche im August 2000 Nikolaj II.

wegen seines Märtyrertods heiliggespro-

chen hat. Die Kanonisierung von histo-

rischen Akteuren schafft Probleme für

diejenigen Historiker in Russland, die

heute gemeinsam mit ihren westlichen

Kollegen weiterhin kritisch über die

Rolle Nikolajs II. nachdenken.

98

In seiner Ansprache an die Föderale

Versammlung im Dezember 2016 zog

der russische Präsident Vladimir Putin

die politische Lehre aus der Revolutions-

geschichte, dass es unter allen Umstän-

den notwendig sei, die Einheit des Lan-

des zu bewahren. Gerade in Zeiten des

gesellschaftlichen Umbruchs bedürfe es eines handlungs-

fähigen starken Staats, um den alles mitreißenden Wandel

nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Demokratisch-

liberale Experimente beschwören in solchen kritischen

Situationen schnell Chaos herauf, weil sie mit ihren For-

derungen nach gesellschaftlicher Emanzipation und poli-

tischer Partizipation die zentrale Staatsgewalt schwächen

oder sogar lähmen würden. Russland könne so erneut

Spielball ausländischer Mächte werden und seine eigentli-

che Bestimmung sowie imperiale Größe verlieren.

99

98 Plamper (wie Anm. 2), S. 292 f.; Kolonickij: (wie Anm. 2), S. 163ff.

99 Zu Putins Rede vgl. Aust (wie Anm. 16), S. 9; Makhotina (wie Anm. 2), S. 297f.

Solche Deutungen zeigen anschaulich, wie der 100. Jah-

restag der Russischen Revolution einen guten Anlass

schafft, um historische Denkfiguren und Erfahrungen für

aktuelle Orientierungs- und Legitimationsbedürfnisse zu

instrumentalisieren. Eine nüchterne problem- und for-

schungsgeschichtliche Erörterung der gewaltigen Umwäl-

zung von 1917, ihren Voraussetzungen und Folgen stellt

darum eine Notwendigkeit dar, damit die heraufbeschwo-

renen Gespenster der Vergangenheit nicht das Geschichts-

bild und Politikverständnis der Gegenwart dominieren,

um mit ihrem Spuk einer

„fake history“

den Weg zu berei-

ten.

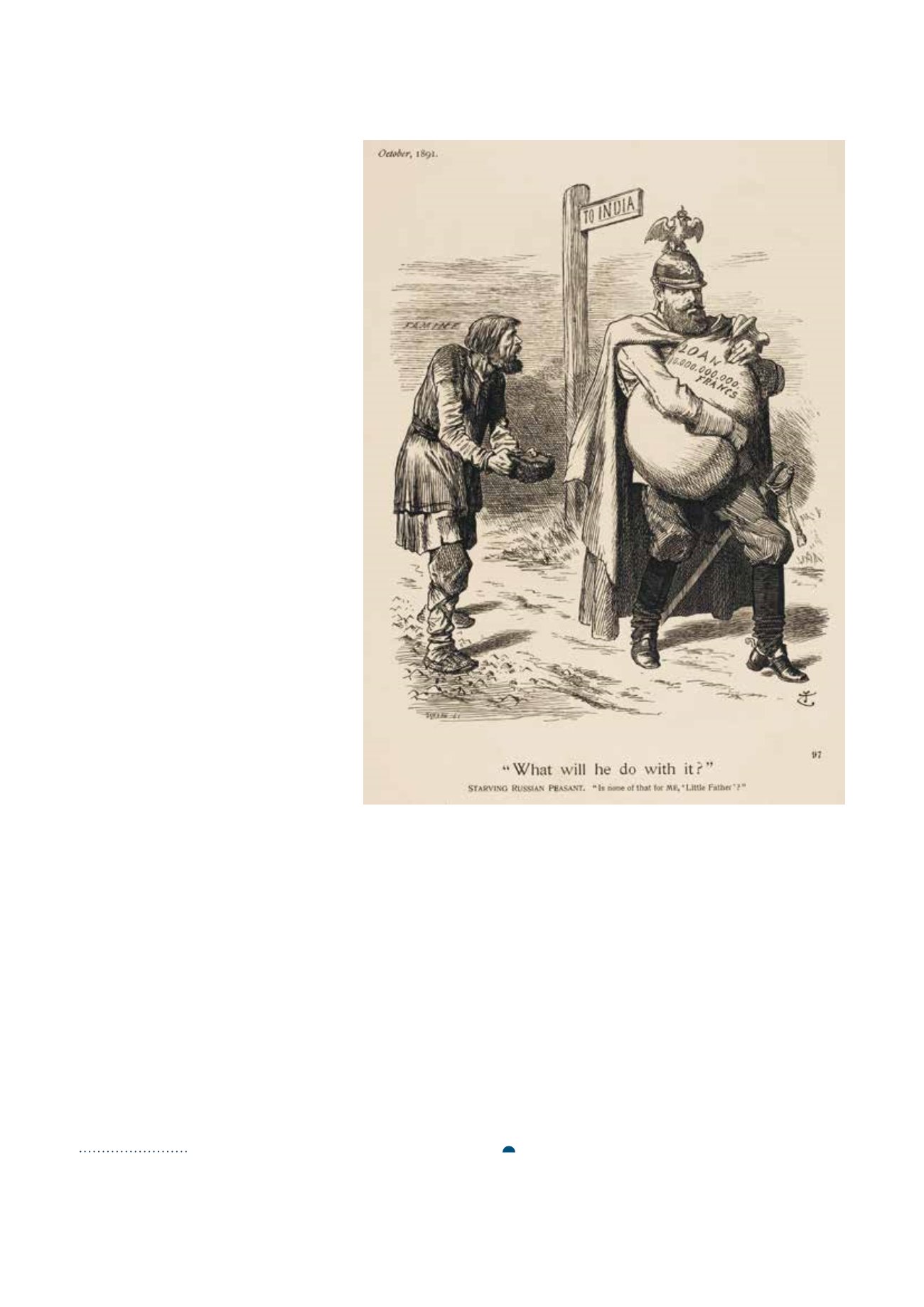

Diese Karikatur aus der britischen Zeitschrift „Punch“ kritisiert den Zaren für seine umfangreichen

Finanzinvestitionen im Ausland, während in seinem Reich Armut und Hunger herrschen.

Abbildung: interfoto/Mary Evans